Soal keramahtamahan (hospitality) tidak serta-merta muncul di kepala saya ketika saya berusaha mencari hal-hal apa yang menarik selama menjalani residensi di Yogyakarta. Tetapi, kata itu terlintas dalam bentuk yang sederhana, tidak terduga atau mungkin dapat dibilang paling dekat.

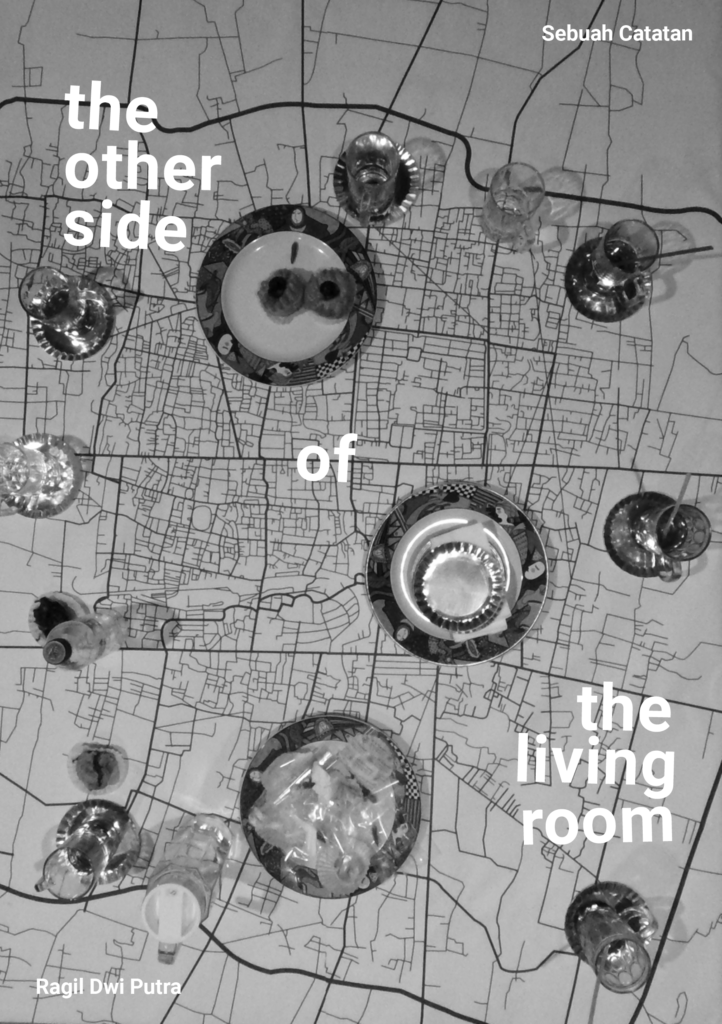

Oleh karena itu, saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kata atau gagasan itu muncul, dan bagaimana pada akhirnya ini membawa saya pada gambaran tentang kota sebagai ruang tamu, yang selanjutnya menjadi The Other Side of The Living Room.

Keramahtamahan Pertama

Program residensi Cemeti Art House periode pertama di tahun 2019 diselenggarakan selama tiga bulan sejak Maret sampai Mei dan diikuti oleh dua seniman, satu dari Indonesia dan satu dari Belanda, yaitu saya sendiri dan Mirjam Linschooten. Selama tiga bulan tersebut seniman difasilitasi penuh oleh Cemeti untuk tinggal dan melakukan studi artistiknya masing-masing. Salah satu fasilitas itu adalah asisten seniman yang bertugas membantu seniman dalam melakukan kerja-kerja artistik mereka selama masa residensi seperti menemani seniman untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu di Yogyakarta atau bertemu dengan orang-orang yang telah direkomendasikan sebagai narasumber.

Posisi asisten seniman residensi kali ini diisi oleh Muhammad Tomi, seorang mahasiswa rantau dari Sumbawa yang sudah hampir sepuluh tahun tinggal di Yogyakarta, dan saat ini sedang menyelesaikan studi magisternya di Universitas Gajah Mada. Muhammad Tomi atau biasa dipanggil Tomi tinggal di sebuah rumah kos yang tidak begitu jauh dari Cemeti, mungkin sekitar sepuluh menitan menggunakan sepeda motor melalui jalan utama.

Asisten seniman seperti Tomi bekerja untuk membantu kami dalam situasi-situasi yang sulit, misalnya menemani kami mengunjungi beberapa tempat yang menjadi lokasi studi selama residensi, yaitu museum, situs wisata, atau tempat-tempat lainnya. Tentunya, situasi sulit seperti itu lebih sering dialami oleh Mirjam yang baru keduakalinya datang ke Jogja setelah sekitar sepuluh tahun yang lalu. Selain keterasingan Mirjam dengan lanskap kota Jogja yang baru, faktor bahasa juga menjadi alasan utama kenapa asisten seniman lebih dibutuhkan untuknya dibandingkan terhadap saya.

Sebagai seniman residensi yang fokus pada studi tentang institusi pusaka budaya, Mirjam lebih sering mengunjungi museum selama bulan pertama dan kedua masa residensinya. Kunjungan-kunjungan tersebut tentunya agak sulit jika dilakukan olehnya sendirian, dan karena itu peran Tomi memang dibutuhkan. Sementara itu, saya sendiri dapat dikatakan adalah seniman yang belum mempunyai fokus apa pun, atau sama sekali tidak terpikirkan akan membuat atau mambahas apa selama residensi. Maka dari itu, selama bulan pertama sampai awal bulan kedua, saya mengikuti agenda Mirjam mengunjungi beberapa museum dan situs-situs bersejarah di Yogyakarta.

Biasanya kami mengadakan pertemuan pada hari Sabtu atau Jumat untuk menjadwalkan waktu yang tepat mengunjungi tempat-tempat tersebut. Karena lokasi atau tempat yang dikunjungi adalah institusi resmi milik pemerintah maupun swasta maka waktu yang tepat untuk berkunjung adalah di jam operasional yaitu antara pukul sepuluh pagi hingga pukul tiga sore. Setelah itu, kami bebas dengan agenda kami masing-masing. Kegiatan mengunjungi berbagai tempat itu dilakukan dalam beberapa hari selama seminggu di bulan pertama sampai pertengahan bulan kedua. Dan, tentunya, Tomi selalu hadir untuk menemani dan membawa kami mengunjungi tempat-tempat itu.

Keramahtamahan Kedua

Mungkin dapat dikatakan begini: jika dibandingkan dengan Mirjam, bagi saya Yogyakarta tidak seasing yang dirasakan olehnya. Walaupun saya pribadi belum pernah menetap di Yogyakarta untuk waktu selama tiga bulan, tetapi cukup sering saya mengunjungi kota pelajar ini dalam beberapa kesempatan. Di setiap kesempatan itu selalu ada saat-saat ketika saya bertemu dengan orang-orang baru yang hubungan mereka dengan saya masih tetap terjalin sampai tulisan ini dibuat. Artinya, secara sosial saya mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan beberapa orang di Yogyakarta.

Tentunya, saya mengabari mereka bahwa saya sedang berada di Jogja untuk waktu yang cukup lama, juga memberitahu bahwa saya sedang mengikuti program residensi Cemeti. Oleh karena itu ketika ada kesempatan luang, saya pasti berkunjung ke tempat mereka dan tentunya disambut ramah oleh mereka. Di lain waktu, khususnya ketika menjelang malam hari mereka selalu menghubungi saya untuk berwisata kuliner di beberapa lokasi di Yogyakarta. Pengalaman ini hampir terjadi tidak hanya sekali tetapi cukup sering, bahkan, sampai-sampai saya pun tidak ingat berapa kali.

Kuliner yang kami kunjungi sebagian besar memang belum pernah saya coba sebelumnya, serta lokas-lokasinya yang menyebar di sekitar Yogyakarta dari selatan hingga ke utara, dapat dikatakan cukup baru bagi saya. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di pikiran saya untuk mengiyakan tawaran-tawaran menarik itu. Dari tawaran berwisata kuliner yang cukup sering terjadi itu, hal yang menarik terkadang bukan lagi soal makanan apa yang kami santap, tetapi bagaimana kami, dan terutama saya. mengalami secara langsung lanskap sosial masyarakat Jogja di beberapa lokasi itu.

Keramahtamahan Ketiga

Di waktu senggang, ketika tidak ada agenda bersama tim Cemeti untuk mengunjungi beberapa situs atau museum di Yogyakarta dan acara makan bersama teman yang cukup menarik itu, saya menyempatkan diri untuk pergi menggunakan jasa ojek online ke beberapa lokasi yang sudah atau bahkan belum pernah sama-sekali saya kunjungi.

Selama perjalanan menggunakan jasa ojek online itu saya dan supir selalu terlibat dalam percakapan yang bisa dibilang sekadar basa-basi. Pertanyaan yang muncul seperti “asalnya dari mana ?”, “sedang ada acara apa di Jogja?” atau “berapa lama akan berkunjung di Jogja?’ hampir selalu saya temukan dalam setiap perjalanan. Jika dibandingkan dengan ojek online di Jakarta, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya cukup berbeda. Di Jakarta, pertanyaan yang sering ditemukan kurang lebih seperti “mau ke mana?”, “kerja apa?”, atau “tinggal di mana?” atau mereka sekadar bercerita tentang pekerjaan mereka.

Selain itu, hal lainnya yang membedakan ada pada bagaimana supir ojek online ini menawarkan jasanya untuk menjadi pemandu bagi para pendatang yang mau berkunjung ke objek-objek wisata di Yogyakarta. Tentunya, tawaran ini di luar regulasi perusahaan ojek online itu sendiri dan tarifnya pun sukarela. Dari cara menawarkannya, sepertinya mereka sudah cukup fasih dengan lokasi-lokasi yang dapat dikatakan cukup terkenal sebagai objek wisata di Yogyakarta, seperti museum dan benteng Vredeburg, Keraton, atau Taman Sari. Saya berkesempatan mencoba tawaran untuk berkunjung ke lokasi wisata Taman Sari ketika dalam perjalanan menuju daerah timur Yogyakarta.

Keramatamahan dalam Berbagai Hubungan Sosial

Aktivitas–aktivitas yang saya ceritakan di atas cukup sering saya lakukan di bulan pertama sampai pertengahan kedua masa residensi, tentunya dalam waktu yang berbeda–beda dan suasana yang berbeda pula. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan di atas, aktivitas bersama Cemeti lebih sering saya lakukan pada siang hari karena berkaitan dengan jam operasional tempat-tempat yang dikunjungi, seperti museum atau situs bersejarah, yang hanya buka pada jam dan hari tertentu saja. Lain lagi dengan acara wisata kuliner bersama teman-teman di Yogyakarta yang lebih sering dilakukan di malam hari mengingat mereka juga pekerja yang hanya mempunyai waktu luang lebih banyak setelah jam kerja. Sedangkan perjalanan bersama supir ojek online, sebagian besar saya lakukan pada siang hari dan di waktu-waktu senggang.

Jika dilihat dari semua aktifitas-aktifitas itu, ada sedikit kesamaan dalam sikap mereka terhadap saya sebagai pendatang atau tamu yang sedang mencoba menyesuaikan diri dengan lanskap sosial masyarakat Yogyakarta. Sikap yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana keramatamahan atau hospitality muncul dalam hubungan sosial yang berbeda-beda.

Kurang lebih, relasi yang terjalin antara saya dengan Rumah Seni Cemeti adalah hubungan antara seniman dengan institusi seni di dalam masa residensi, yakni saya sebagai seniman tamu ditemani untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu di Yogyakarta dengan harapan akan dapat lebih mengenal kota ini melalui apa yang tergambarkan dari tempat-tempat itu. Berbeda lagi halnya jika melihat hubungan antara saya dengan teman-teman Jogja yang lebih merupakan hubungan keakraban antar teman. Ketika mereka mengajak saya berwisata kuliner di berbagai tempat di Yogyakarta, di samping menikmati makanan, secara tidak sadar, keramatamahan dalam relasi ini juga menolong saya untuk lebih mengenal kota ini melalui apa yang saya alami selama menikmati makanan di beberapa lokasi itu. Begitu pula hubungan antara saya dengan supir ojek online, hubungan yang terjalin di sini adalah relasi antara pelanggan dengan penyedia jasa. Tawaran jasa pemandu untuk mengunjungi situs-situs wisata dengan bayaran yang sukarela ini adalah tawaran keramatamahan yang membawa saya untuk lebih mengenal kota ini melalui beberapa tempat yang bisa dibilang cukup familiar di kepala mereka.

Kota sebagai ruang tamu

Segala keramatamahan dalam berbagai hubungan sosial yang saya alami selama satu setengah bulan pertengahan masa residensi, membawa saya kepada pengandaian akan kota sebagai ruang tamu. Pengandaian ini muncul karena sikap atau gestur keramatamahan yang ditunjukkan dalam beragam relasi sosial itu menempatkan saya pada situasi yang siap menerima segala yang disajikan, seiring dengan keingintahuan saya akan lanskap kota itu sendiri. Selain itu, segala sajian yang tidak lain adalah objek-objek yang merepresentasikan kota Yogya membawa saya untuk menggambarkanya sebagai tropi-tropi atau pajangan-pajangan yang menghiasi ruang tamu tuan rumah. Tentunya, tropi-tropi yang sengaja dipajang itu juga dapat dilihat sebagai gambaran akan karakter ruang tamu itu sendiri berikut mereka yang tinggal di dalamnya.

Mungkin pengandaian yang sederhana ini masih sebatas permukaan dan sepertinya masih terlalu luas. Ya, memang, begitu adanya. Tapi setidaknya, dengan pengandaian ini, pada akhirnya hal itu membawa saya pada pertanyaan lain tentang tropi, yaitu hal apa lagi yang lebih tepat untuk merepresentasikan kota Jogja sekarang ini dan hubungan sosial apa lagi yang mungkin dapat mewakili tuan rumah dengan tamunya di luar yang saya alami selama ini.

Ruang tamu mungil bernama kosan

Pada tiap satu minggu selama residensi, kami mengadakan pertemuan yang dinamakan breakfast club. Biasanya, pertemuan ini diadakan di hari Jumat atau Sabtu, dan dihadiri oleh seniman residensi dan tim Cemeti. Pertemuan ini terbilang tidak terlalu formal karena masing-masing seniman cukup bercerita tentang apa yang sudah dikerjakan atau yang sudah didapat selama seminggu sebelumnya. Pertemuan ini, selain dimaksudkan untuk membantu merealisasikan beberapa hal yang berkaitan dengan teknis, juga untuk membuka diskusi yang lebih luas dan fokus tentang masalah yang berkaitan dengan studi artistik seniman residensi.

Dengan menganalogikan kota sebagai ruang tamu yang muncul karena keramatamahan dalam hubungan sosial yang berbeda-beda itu, dan dengan menganalogikan objek-objek wisata sebagai tropi-tropi yang terpajang di titik-titik tertentu ruang tamu tuan rumah, akan lebih baik jika saya utarakan dalam pertemuan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan sudut pandang lain tentang apa yang saya alami selama ini dengan apa yang pernah dialami oleh mereka yang sudah cukup lama menetap di Jogja, yang tak lain mereka adalah beberapa orang yang bekerja di Rumah Seni Cemeti. Dalam obrolan yang cukup santai itu, kami pun cukup sepakat untuk mengambil contoh kos-kosan sebagai ruang di mana keramatamahan dalam hubungan sosial antara pemilik dan anak kos tercipta. Selain itu, berkaitan dengan kos-kosan, kami relatif sepakat jika institusi pendidikan juga dapat dianalogikan sebagai tropi-tropi yang dipajang oleh tuan rumah, yang akhirnya, menarik perhatian para tamunya, yaitu anak kos yang ingin melanjutkan studinya di kota pelajar Yogyakarta.

Untuk memperjelas contoh di atas akan lebih baik jika saya mengunjungi beberapa kosan yang terletak di sekitar kampus-kampus besar di Yogyakarta guna melihat dan mengalami langsung seperti apa karakter kos-kosan di sana. Perjalanan ini dimulai dengan mengunjungi area di daerah selatan Yogyakarta yang tidak begitu jauh dari Cemeti.

Area pertama yang saya kunjungi merupakan permukiman penduduk yang sebagian dari mereka memiliki usaha kos-kosan di rumahnya. Mereka merenovasi rumah mereka menjadi kamar-kamar yang dapat disewakan. Untuk menandai bahwa beberapa rumah membuka jasa penyewaan kos-kosan, sudah menjadi hal yang wajar jika pemilik rumah menaruh informasi nama kos di bagian depan rumahnya, salah satunya di pintu gerbang atau di salah satu sudut bagian depan rumah. Nama-nama kos itu dipajang dengan menggunakan banyak medium, mulai dari spanduk, neon box, atau berupa kertas yang dilaminating, lalu ditempel di depan pagar oleh pemiliknya.

Di salah satu area yang saya kunjungi, yang sebagian besar masih dikelilingi sawah, terdapat beberapa kosan yang cukup menarik perhatian saya karena informasi yang mereka pajang bertuliskan “Kosan Muslimah”, atau “Kosan khusus putri/putra Muslim”. Berbeda lagi jika kita menuju agak ke timur Yogjakarta, di area ini kita tidak akan melihat sawah tetapi beberapa bangunan pertokoan atau rumah bearsitektur indische peninggalan masa kolonial yang tersusun rapi sepanjang jalan yang cukup lebar. Di antara beberapa rumah itu terdapat salah satu rumah yang memajang spanduk informasi kosan bertuliskan “kos khusus putra tidak merokok”. Sedikit ke utara melalui jalan-jalan yang biasa dilewati mahasiswa salah satu kampus di area itu, beberapa iklan kosan berbahasa Inggris dengan menggunakan spanduk dengan tata letak yang cukup sederhana tergantung di tembok-tembok persimpangan jalan.

Karena rasa penasaran dan kengintahuan yang tinggi akan papan informasi kosan itu, akhirnya saya mencoba berkunjung ke masing-masing dari mereka untuk sekadar bertanya tentang aturan-aturan apa yang harus ditaati oleh penyewa kos jika mereka akan tinggal di sini. Selain itu, kunjungan ini juga untuk memastikan apakah benar kriteria anak/penghuni kos yang dapat diterima dari informasi yang dipajang di depan bangunan kos harus sesuai. Tentunya, dalam proses wawancara itu saya berperan sebagai tamu yang sedang mencoba mencari kamar kos di Yogyakarta, harapannya adalah agar jawaban-jawaban yang didapat lebih objektif.

Jika kita melihat bangunan kosan dengan papan informasi yang bertuliskan “kosan khusus muslim”, tentunya kita tahu bahwa tamu yang dapat diterima adalah mereka yang beragama Islam. Tetapi, nyatanya, sebagian dari mereka tidak sepenuhnya menyewakan kamar kos hanya untuk yang beragama Islam saja melainkan juga non-Islam. Saya sempat berkunjung ke salah satu kos dengan papan informasi “kosan muslimah” yang tetap menerima mahasiwi non-muslim di rumahnya. Untuk lebih memperjelas lagi, saya coba bertanya kepada pemilik kos akan maksud dipasangnya papan informasi itu yang pada kenyataanya bertolak-belakang. Dari jawaban yang saya peroleh dari pemilik kos, selain sebagai cara memasarkan kosan kepada para mahasiswa, karena letaknya di sekitar kampus yang mayoritas mahasiswanya adalah muslim, papan informasi itu juga merupakan cara untuk menolak mahasiswa dari “timur”, yaitu yang lebih dimaksudkan oleh mereka adalah mahasiswa Papua yang secara stereotipe dipandang negatif bagi sebagian masyarakat Jogja yang menyewakan kamar kos.

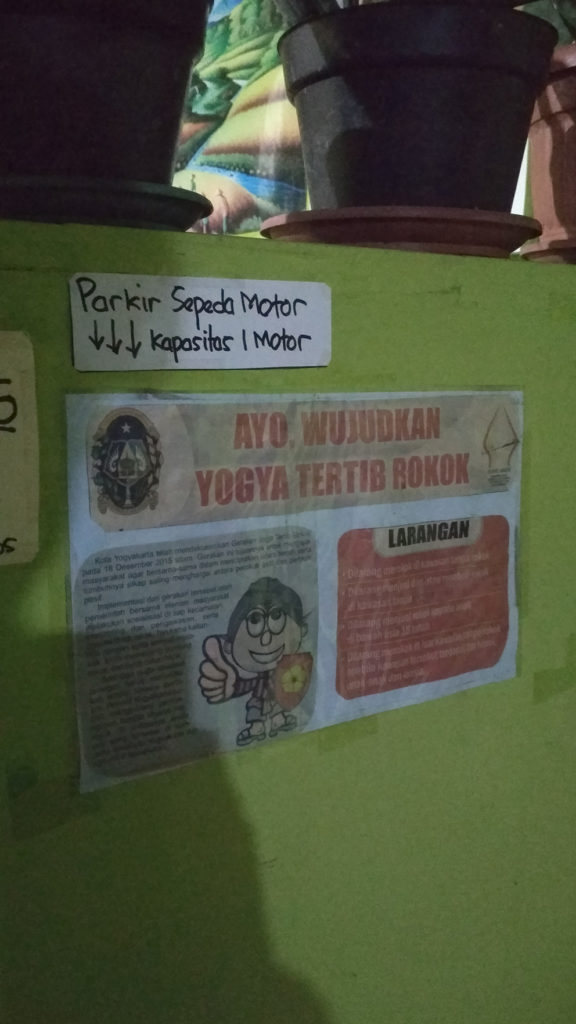

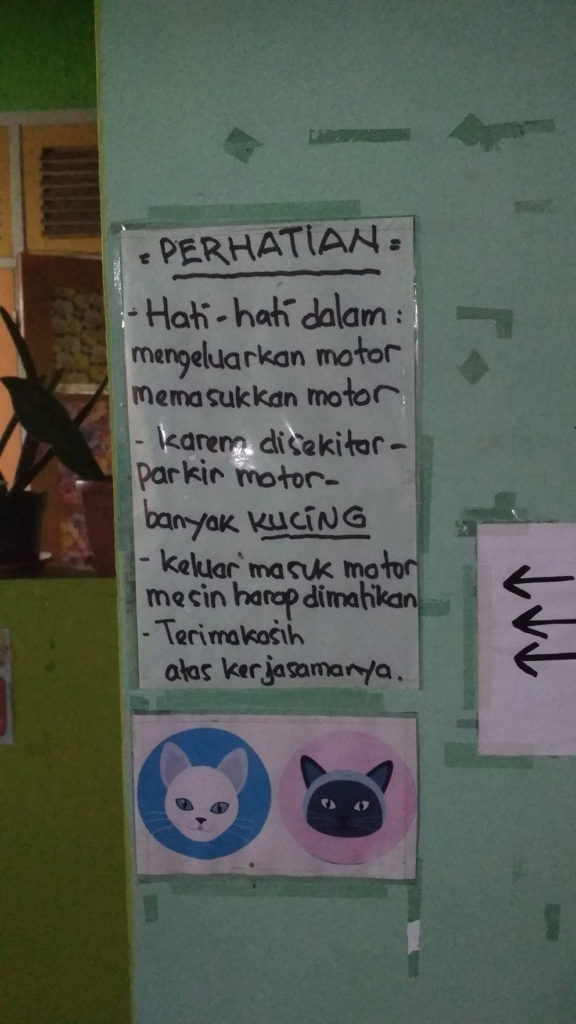

Berbeda lagi dengan “kosan cowok tidak merokok”, kosan ini jika dilihat cukup lain daripada yang lain, mungkin merupakan satu-satunya di Yogyakarta yang memasang informasi seperti itu di sebentang spanduk dengan warna yang cukup mencolok sehingga tentunya menarik perhatian saya, apalagi rumah kos itu terletak di pinggir jalan utama dan agak jauh dari rumah-rumah kos lainnya. Jika kita menengok ke beberapa sudut di area kosan itu dan salah satu ruang di bangunan utama yang sengaja ditata layaknya ruang tamu, terdapat tempelan-tempelan bergambar yang berkaitan dengan bahaya merokok bagi pelajar sampai peraturan larangan merokok di muka umum yang semuanya dipotong dari koran dan ditempel begitu saja di segala sisi. Saya berkesempatan untuk mengunjunginya di sore hari ketika pemilik sekaligus penjaga kos yang tak lain adalah seorang ibu sedang asyik mononton tv dan bermain bersama kucingnya.

Dengan memposisikan diri sebagai seorang pekerja lepas dari luar kota yang sedang mencari kamar kos, tentunya saya bertanya soal harga, aturan-aturan dan juga menyinggung spanduk informasi yang ia gantung di depan pagar rumah dan segala tempelan bergambar yang berkaitan dengan bahaya merokok, kenapa memangnya dengan para perokok dan bagaimana informasi “kosan khusus putra tidak merokok” itu muncul.

Masalah kesehatan pernapasan yang ia idap beberapa tahun terakhir menjadi alasan kuat mengapa spanduk tulisan itu ia gantung di depan pagar, sampai-sampai bahkan ia selalu menghindar dengan segala hal yang berbau asap dan, tentu, asap rokok adalah salah satunya. Jawaban itu tentu tidak ada kaitanya dengan target pasar seperti “kosan khusus muslim”, melainkan lebih bersifat subjektif dan personal. Sebagai pemilik kos yang sensitif dengan asap, ia berhak menentukan batas-batas atau aturan-aturan apa saja yang harus ditaati oleh para anak kos setiap saat.

Mengenai “kosan berbahasa Inggris” yang beberapa iklannya tertempel begitu saja di tembok-tembok persimpangan jalan-jalan di utara Yogyakarta membuat saya cukup penasaran untuk sekadar bertanya mengenai hal yang sama. Mungkin kalian sudah paham akan jawabannya, bahwa di kosan model ini penggunaan bahasa Inggris diwajibkan bagi mereka yang tinggal menjadi penghuni dengan peraturan jika setiap penghuni yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh penjaga kosan berupa speech di beberapa kosan berbahasa Inggris lainnya. Penerapan beberapa aturan “kosan berbahasa Inggris” yang sengaja diaplikasikan dengan segala konsekuensinya dapat dilihat juga sebagai cara bagaimana aturan-aturan di dalamnya dibuat untuk tujuan tertentu.

Melalui perjalanan melihat dan mengalami berbagai karakter kosan di beberapa area Yogyakarta itu ada dua hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah mengenai spanduk informasi kos dan berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemilik kos. Jika kita mengandaikan bahwa kosan dapat dilihat sebagai tempat di mana relasi antara tuan rumah dengan penghuni tamu terjalin, maka dengan segala spanduk informasi kos yang terpampang itu, artinya ada batasan-batasan yang ditentukan oleh tuan rumah dalam menyeleksi siapa saja yang dapat menjadi penghuninya, dan melalui batasan-batasan itu, tentunya ada aturan-aturan atau nilai-nilai yang sudah semestinya ditaati oleh para anak kos ketika mereka memutuskan untuk tinggal di dalamnya dan menjadi bagian dari penghuni di rumah kos tersebut.

Lalu, hal yang kedua adalah mengenai pernyataan salah satu pemilik kos tentang alasan dipasangnya informasi “kos khusus muslim” yang, selain sebagai cara guna menarik perhatian peminat kosan, juga sebagai cara untuk menolak salah satu golongan tertentu yang memiliki stereotipe negatif bagi sebagian masyarakat di Yogyakarta. Melalui pernyataan itu saya mengasumsikan bahwa ada aturan-aturan atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh tuan rumah yang tidak sesuai atau tidak selalu cocok dengan nilai-nilai yang dibawa oleh para tamunya atau calon penghuni kos, di mana ketidaksesuaian ini pada akhirnya berdampak pada bagaimana tuan rumah menilai para tamunya sebagai penghuni rumah kosnya.

The Other Side of The Living Room

Kedua hal yang saya temukan selama perjalanan menilik berbagai karakter kosan di Yogyakarta, membawa saya melihat kembali gambaran kota sebagai ruang tamu. Seperti apa nilai-nilai atau aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat kota ini terhadap para pendatang yang berkunjung ke ruang tamunya. Dan bagaimana para pendatang berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru itu yang mungkin cukup berbeda dengan nilai-nilai yang dibawa dari tempat asalnya.

Melalui gambaran itu saya tertarik untuk mengundang beberapa pendatang ke dalam satu focus group discussion untuk menceritakan beberapa hal yang berangkat dari pertanyaan sederhana: Kesan-kesan seperti apa yang dirasakan ketika pertama kali menetap di Jogja? Dan cara seperti apa yang diterapkan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan Yogyakarta? []

Ragil Dwi Putra

Penyelaras Bahasa : Ugeng.T.Moetidjo